血管肉腫は血管を構成する内皮細胞由来の悪性腫瘍です。心臓や後腹膜など様々な部位で発生しますが、内臓の中では脾臓での発生率が最も高いとされています。孤在性のこともありますが、脾臓内に多発することもしばしばで、その場合には右心耳などからの転移も考える必要があります。犬では最もよくある脾臓腫瘍で、6-17歳の間で発生します。

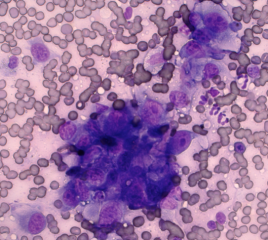

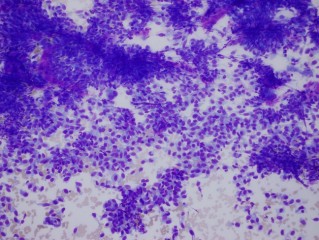

細胞診

血管肉腫は針生検では細胞が採取されにくい腫瘍の1つです。細胞形態としては、他の部位に発生する血管肉腫と同様であり、脾臓に特化した形態的特徴はありません。また細胞形態のみで他の非上皮性悪性腫瘍と明確に判別することはできません。腫瘍細胞は大型で、微細顆粒状の核クロマチン網工を示す幼若な類円形核と細胞境界の不明瞭な好塩基性の細胞質を有します。細胞質内には特に小型空胞を含んでみられます。個々の細胞には核の大小不同や大型核、大型核小体などの強い異型性を伴います。周囲には、病変部での出血を示唆する赤血球/ヘモジデリン貧食マクロファージや赤芽球系を主体とする髄外造血像を伴うことがあります。確定診断には病理組織検査が必要です。

犬の脾臓血管肉腫。異型性の強い非上皮性細胞が単一の細胞群として採取されています。

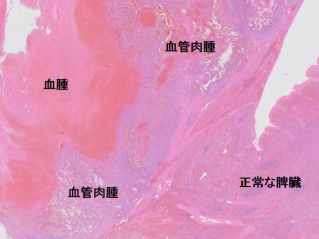

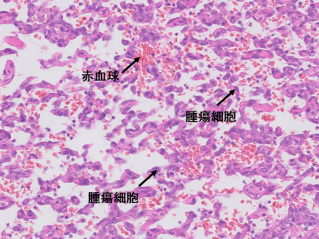

病理組織

腫瘍組織はやや境界不明瞭で、腫瘍細胞が脆弱な血管様構造を形成します。出血により血腫を伴うことも頻繁にあり、腫瘍本体よりも血腫部が大きくなることもあります。腫瘍細胞は紡錘形~多角形で、豊富なクロマチンを有する核と少量の好酸性細胞質を持ちます。細胞の異型性や核分裂数は腫瘍により様々です。血管様構造を形成する部位や充実性に増殖する部位が混在することもあります。

予後・治療法

脾臓の血管肉腫は高い転移率を有し、予後はよくありません。転移は血行性に起こり、肝臓や肺、脳にもっとも起こりやすく、腹腔内出血がある場合には大網/腸間膜に播種します。中央生存期間は4か月以下で、1年生存率は10%以下です。血腹を伴う症例では予後はより短くなります。

脾臓の原発性間葉腫瘍で、紡錘形細胞による様々なタイプの腫瘍を含むグループです。犬の脾臓腫瘍の25~50%を占め、そのほとんどが悪性、つまり間質肉腫とされています。このグループには線維肉腫や平滑筋肉腫、脂肪肉腫、粘液肉腫、横紋筋肉腫、骨肉腫などが含まれます。形態学的には分類不能なことも多く、その場合には間質肉腫とされます。3-17歳の犬で発生します。猫では間質腫瘍はまれで、脾臓病変の1%以下とされています。

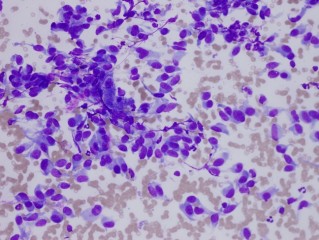

細胞診

非上皮性細胞成分が単一の細胞群として脾臓より多数採取されること自体異常であり、このような所見が観察された場合、細胞診では同細胞の腫瘍性増殖を疑います。ただし、脾臓の血管肉腫と同様、細胞形態のみでその起源を確定することは困難であり、確定診断には病理組織検査が必要です。

脾臓間質肉腫(犬)。非上皮性細胞成分が単一の細胞群として採取されています。

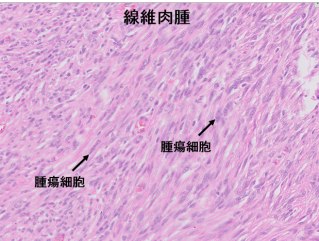

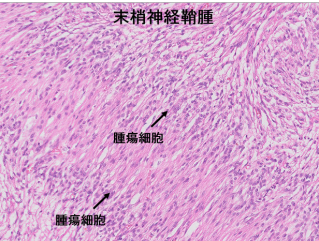

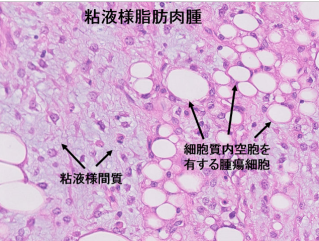

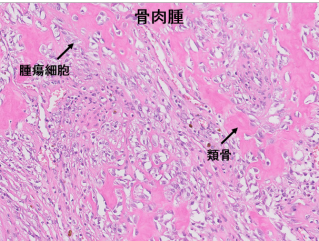

病理組織

線維肉腫や平滑筋腫では、紡錘形細胞が膠原線維や間質を伴って束状になり錯綜する配列を示し、両者の区別はしばしば困難です。末梢神経鞘腫では特徴的な観兵式配列がみられることがあり、骨肉腫では腫瘍性の骨や類骨の形成が起こります。脂肪肉腫では腫瘍細胞は細胞質に脂肪腔を持ちます。動物では高分化型、多形性、粘液様の3つの異なるタイプの脂肪肉腫が報告されています。また、これらの異なるタイプの腫瘍が混在することもしばしばです。

予後・治療法

脾臓の間質肉腫は転移することがしばしばで、主に肝臓に転移巣を形成します。

組織球肉腫は間質の樹状細胞由来または骨髄のマクロファージ由来の腫瘍で、後者は特に血球貪食性組織球肉腫(この腫瘍については病理診断症例集13をご覧ください)と呼ばれます。樹状細胞由来の組織球肉腫は通常白色の結節性病変を形成し、特に脾臓では多発性病変を形成します。一方、血球貪食性組織球肉腫では脾腫を起こします。組織球肉腫は、バーニーズマウンテンドックで最初に報告されましたが、ゴールデンレトリバーやフラットコーテットレトリバー、ロットワイラーなど様々な犬種で素因があるといわれ、また、どの犬種でも発生する可能性があります。

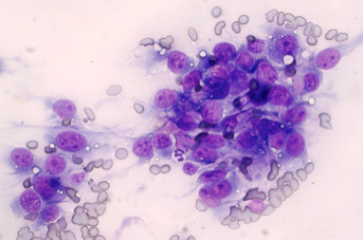

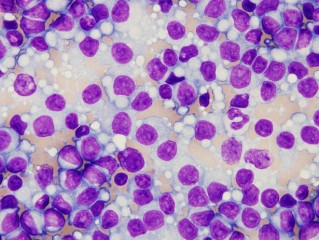

細胞診

観察される細胞成分は大型で、細網状~微細顆粒状の核クロマチン網工を示す偏在性類円形核と好塩基性に染色されるやや広い細胞質を有してみられます。これらの細胞には核の大小不同や核の切れ込みにより不整な核形態(凹型など)を示すもの、大型核、また異常な複数核などの強い核異型が観察されます。また赤血球の貧食像が観察されることもあります。細胞診のみで確定診断を行うことはできないため、本疾患が疑われた場合には病理組織検査に進む必要があります。

脾臓の組織球肉腫(犬)。多数の大型類円形細胞が小型リンパ球を主体とする脾臓構築細胞とともに採取されています。個々の細胞には核の大小不同やN/C比のばらつきなどの異型性が観察されます。複数核を有する大型細胞も散見されます。

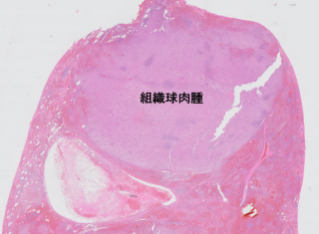

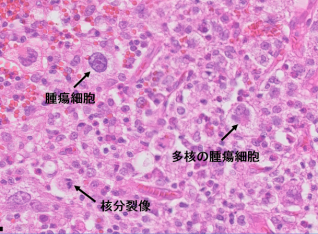

病理組織

樹状細胞由来の組織球肉腫は脾臓実質内において結節性病変を形成し、既存の組織構造は置換されます。腫瘍細胞は類円形~多角形の細胞でシート状に増殖します。個々の細胞は明瞭な核小体を有する楕円形核と豊富な好酸性~淡明な細胞質を有します。多核の細胞や大型核を有する細胞もしばしば混在します。通常は細胞の異型性や核分裂は顕著です。腫瘍細胞は紡錘形になることもあり、その場合には線維肉腫などの紡錘形細胞肉腫との鑑別が必要になります。鑑別には組織球系マーカーを用いた免疫染色が有効です。

予後・治療法

肺や肝臓など多臓器への転移が頻繁に起こるため、一般的に予後不良です。

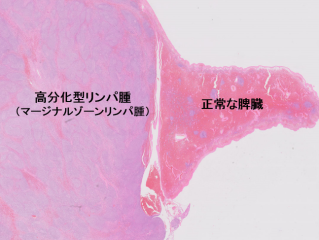

緩徐進行型リンパ腫(病理診断症例集5:Indolentな結節性リンパ腫をご覧ください)は一般的なリンパ腫と異なり、ゆっくりとした増殖を示すリンパ腫です。脾臓ではマージナルゾーンリンパ腫や濾胞型リンパ腫が起こりますが、Tゾーンリンパ腫の報告はほとんどありません。中でもマージナルゾーンリンパ腫が最も多いとされます。これらのリンパ腫は通常1個の結節性病変を形成します。

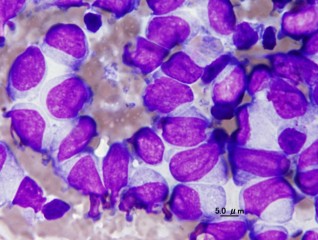

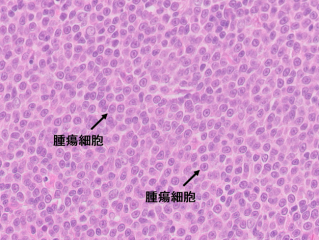

細胞診

小型ないし小~中型の成熟リンパ球が単一の細胞群として採取されます。中~大型リンパ球や形質細胞の増加傾向を認めず、同様の形態的特徴を示す成熟リンパ球が単一の細胞群として採取された場合、細胞診では高分化型リンパ腫を疑います。しかしながらこのタイプのリンパ腫は、細胞診では脾臓の結節性過形成との明確な判別が困難であり、病理組織検査による病変の増殖形態(広がり方)の評価が必要となります。またリンパ濾胞の辺縁帯から発生するマージナルゾーンリンパ腫では、小~中型ないし中型で、核内に大型で単一の明瞭な核小体を有する特徴的なリンパ球が単一の細胞群として採取されます。形態的に,これらのリンパ球は幼若リンパ球と間違われることも多く,観察には注意が必要です。

マージナルゾーンリンパ腫(犬)。腫瘍性リンパ球の大きさは中型で、大型で単一の中心性核小体が観察されます。明瞭な核小体を認める点で幼若リンパ球と見間違えられやすく、観察には注意が必要です。

病理組織

病変は概ね境界明瞭ですが、構成するリンパ濾胞の構造や極性が不明瞭となり、癒合して歪な濾胞も観察されます。マージナルゾーンリンパ腫では、構成する細胞は中型で明瞭な中心性核小体が特徴的です。核分裂像は少数かほとんどみられません。

予後・治療法

マージナルゾーンリンパ腫など緩徐型のリンパ腫は進行が遅いリンパ腫で、初期で限局性病変(隣接するリンパ節などの腫大なし)の場合には、脾臓の摘出のみで長期にわたり良好な経過が得られると考えられています。

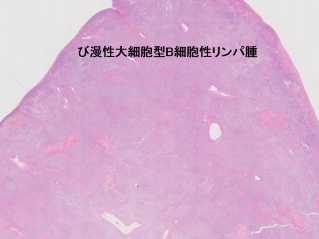

脾臓の低分化型リンパ腫ではび漫性大細胞型B細胞性リンパ腫が最も多くみられます。このタイプのリンパ腫ではび漫性に脾腫と起こす場合と1個の結節状病変を形成する場合があります。T細胞性リンパ腫では脾腫が一般的です。

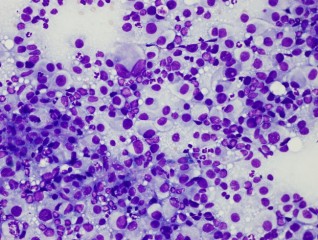

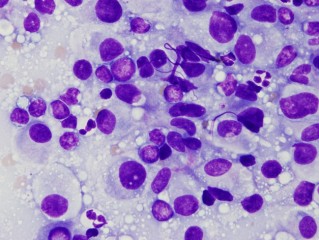

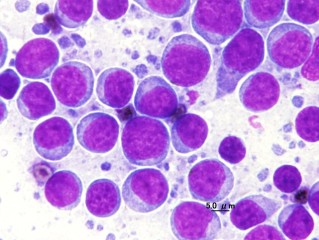

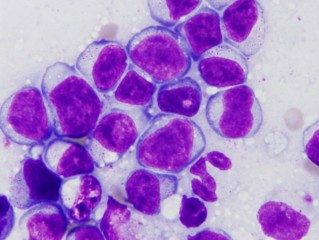

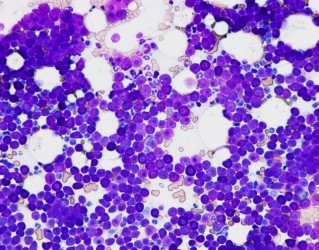

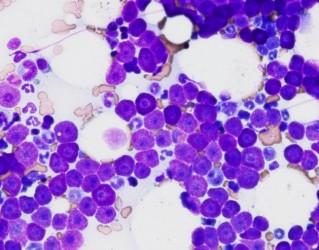

細胞診

中~大型の幼若リンパ球が単一の細胞群として採取されます。小型リンパ球の出現には乏しく、細胞構成の多様性は観察されません。観察される幼若リンパ球は微細顆粒状~細網状の核クロマチン網工を有する類円形核と好塩基性に染色される細胞質を有しています。多くの細胞では核内に1~複数個の明瞭な核小体が観察されます。細胞質内にアズール好性顆粒を含む大顆粒性リンパ球(Large granular lymphocyte; LGL)を起源とするリンパ腫が発生することもあります。

脾臓の低分化型リンパ腫。左:大型の幼若リンパ球が単一の細胞群として採取されている。右:細胞質内にアズール好性顆粒を含む顆粒リンパ球由来のリンパ腫(LGL Lynphoma、肝臓-脾臓型)。

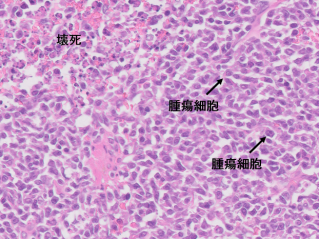

病理組織

び漫性大細胞型B細胞性リンパ腫では脾柱や白脾髄などの既存組織構造を置換しながら増殖します。腫瘍細胞は大型で、Centroblastic type とImmunoblastic type の細胞が混在していることが多く、核分裂数は高倍率1視野あたり1個以下~20個以上と症例により様々です。

一方、T細胞性リンパ腫では腫瘍細胞は脾洞で増殖し、豊富な造血細胞に混在していることもあります。このようなタイプのT細胞性リンパ腫では、しばしばCD3ならびにGranzyme B陽性となり、Hepato-splenic lymphomaの可能性も疑う必要があります。

予後・治療法

び漫性大細胞型B細胞性リンパ腫の多くは高悪性度で、罹患した動物は通常1年以内で死亡するとされています。病期の後期ではリンパ節や他の内臓組織にも病変を形成していることが多く、罹患動物は重度の悪液質になります。

犬の肥満細胞腫は皮膚や皮下で最も発生率が高く、消化管、口腔内、肝臓、脾臓など様々な部位で発生しますが、脾臓原発の肥満細胞腫は稀です。臨床症状としては食欲不振、元気消失、嘔吐、下痢など非特異的で、貧血や低蛋白血症、末梢血中の肥満細胞もしばしば検出されます。猫では犬より内臓の肥満細胞腫が多いとされ、特に脾臓腫瘍の15-26%を占めると言われています。脾臓の肥満細胞腫では脾腫を起こします。脾臓の肥満細胞腫を持つ猫では、嘔吐、元気消失、体重減少といった全身症状を呈します。

細胞診

脾臓に発生する肥満細胞腫に特異的な細胞診像はなく、他の部位に発生する肥満細胞腫と同様の細胞診所見が観察されます。ただし肥満細胞は脾臓本来の細胞構成としても存在しており、病変に反応して(結節性過形成でも)軽度~中程度に増加してみられるため、出現頻度の評価には注意が必要です。肥満細胞の有意な増加や形態異常を伴う場合には、同細胞の腫瘍性増殖を疑う所見となります。

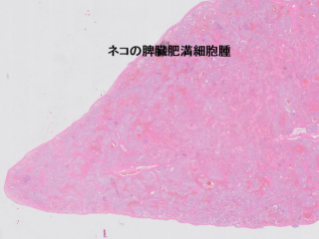

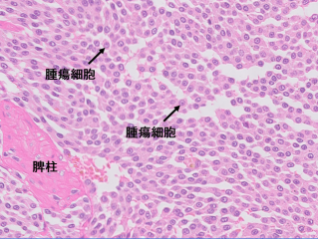

猫の脾臓に発生した肥満細胞腫。左:肥満細胞が有意に増加しています。右:観察される肥満細胞は比較的よく分化した形態を呈しており、多形性は軽度です。周囲には髄外造血像を伴っています。

病理組織

腫瘍は脾臓実質でび漫性に増殖します。個々の腫瘍細胞は円形核と顆粒状の細胞質を有し、異型性は軽度です。

予後・治療法

犬では報告はあまりありませんが、10症例と小規模の報告(Takahashi T et al. JAVMA 2000;216(2):222-226.)では予後は悪く、最初の処置から2か月以内に全10頭が死亡したとあります。猫の脾臓の肥満細胞腫では、剖検症例をまとめた報告によると、肝臓や内臓リンパ節、骨髄、肺、消化管にも病変を形成するとされ、腹水や胸水、末梢血中でもしばしば腫瘍細胞が検出されます。脾摘によって症状は一時的に緩和することもあり、転移があったとしても脾臓摘出により長期間の生存期間が得られることがあるとされ、脾臓摘出後の平均生存期間は12~19ヶ月と報告されています。