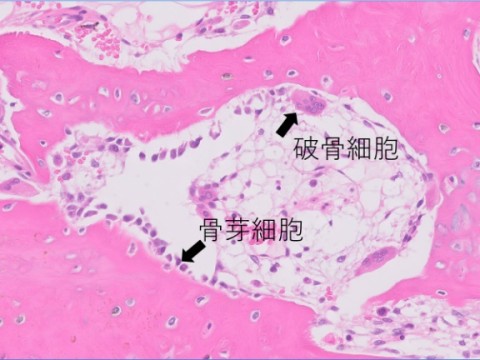

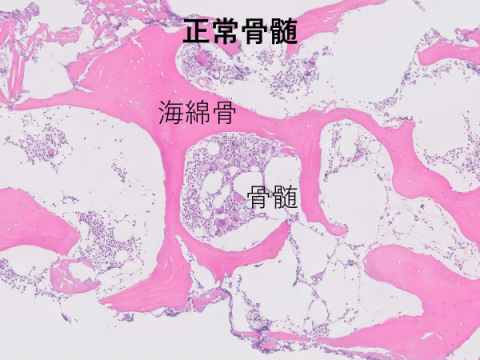

正常な骨内組織は海綿骨と骨髄組織で構成されています。骨のリモデリング(骨の代謝)においては、骨吸収を行う破骨細胞と骨形成を行う骨芽細胞が協働しながら、正常な骨の強度が保たれています。

臨床情報および一般的概念

骨原発骨肉腫は、腫瘍自体が骨または類骨(未熟な骨)の形成を特徴とする骨芽細胞由来の悪性腫瘍です。犬で最も多く見られる骨の原発腫瘍で、骨腫瘍全体の約80%を占めています。発症年齢の中央値は7~8歳とされていますが、1.5~2歳の若齢犬にもまれに認められ、二峰性の分布を示しています。一般的に、セント・バーナード、グレート・デーン、アイリッシュ・セッター、ジャーマン・シェパード、ゴールデン・レトリバーなどの大型犬あるいは超大型犬に多く発生し、主に体重負荷が重要な発生要因の一つであるといわれています。

犬の骨肉腫の約75%は四肢骨に発生し、特に前肢の橈骨遠位側と上腕骨近位側の骨幹端の発症率が高く、その次に高い部位は後肢の大腿骨遠位と脛骨近・遠位です。体軸骨格の骨肉腫の発生頻度は四肢骨の骨肉腫に比べて低く、骨肉腫全体としてはその約25%が体軸骨格から発生します。体軸骨格の骨肉腫の約70%が頭部(上下顎、頭蓋、鼻腔)、そして残りの30%が脊椎、肋骨、骨盤の発生とされています。性別による発生率は、雌よりも雄での発生がわずかに高いと報告されています。特徴的X線所見はサンバースト骨膜反応、コッドマン三角、無定形結晶型の骨融解像であり、病巣が関節を超えることはまれです。患部には軟部組織の浮腫や病的骨折が見られることがあります。

猫の骨肉腫は、骨に起こる原発性腫瘍の中の約70%を占めており、最も多い骨性腫瘍ですが、発症は比較的まれです。骨肉腫は高齢の猫に多く、品種や性別の差はありません。体軸骨格よりも四肢骨格において多く発生します。猫では犬と違い、後肢での発生が多く、また犬に比べて転移率がやや低いと言われています。

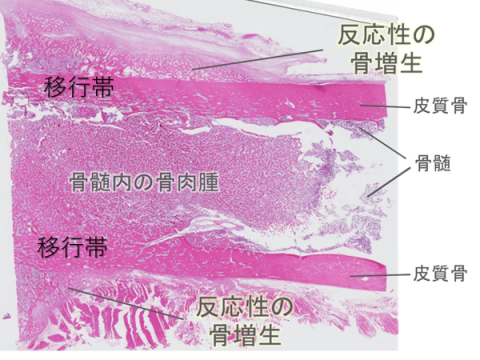

骨生検のポイント

四肢の骨肉腫は骨髄腔内から発症することが多いため、骨肉腫の確定診断にはジャムシディ(Jamshidi)生検針にて病変部の中心部から採材するように、移行帯~骨髄腔までの穿刺がポイントです。周辺部分の反応性の骨増生のみが採取され、深部に存在する真の病変部が含まれていないこともあります。採材方向を変えて2~3回の穿刺を行い、できる限り多くの診断材料を得ることが理想的です。

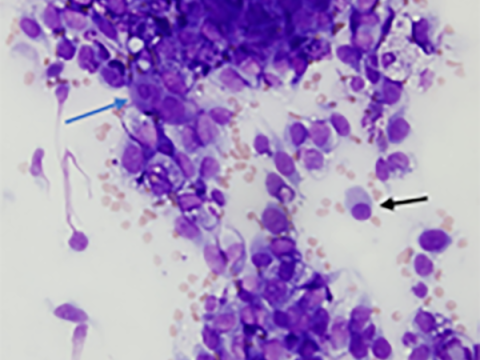

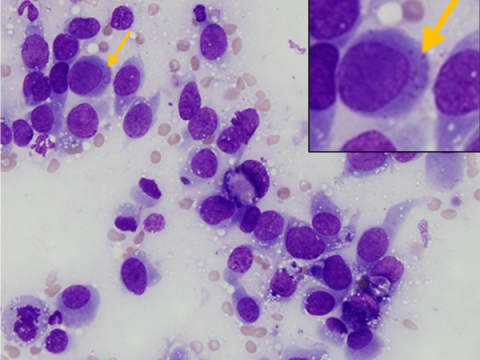

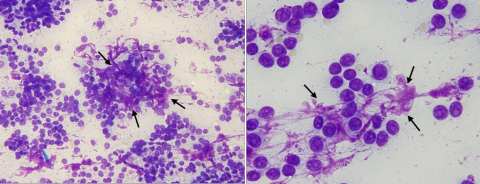

細胞診

細胞診では、一般的に多数の非上皮性細胞(腫瘍化した骨芽細胞)が採取されます(写真左)。背景や細胞間には、赤桃色に染色される骨基質成分(類骨)が混在して見られることもあります。腫瘍化した骨芽細胞は紡錘形~不定形で、顆粒状の核クロマチン網工を示す偏在性類円形~卵円形核と好塩基性に染色される細胞質を有します。核は時に細胞質から突出するように偏在して観察されます(写真左:黒矢印)。破骨細胞様の多核巨細胞が採取されることもあります(写真左:青矢印)。細胞質には小空胞を有するものや、時に好酸性に染色される顆粒を含んで認められることがあります(写真右:黄矢印)。個々の細胞には強い異型性(核の大小不同やN/C比のばらつき、大型核小体など)が観察されます。

細胞診の注意点

・高分化型(よく分化した形態を示す)骨肉腫では、観察される腫瘍細胞の異型性は軽度であり、細胞診では骨芽細胞の反応性の増殖性病変と判別することはできません。

・細胞診で骨肉腫は、軟骨肉腫や線維肉腫など他の骨原発の非上皮性悪性腫瘍と明確に鑑別することは困難です。

・破骨細胞の出現は骨肉腫に特異的な所見とは言えません(他にも骨破壊を伴う病変では採取されることがあるため)。

病理組織

動物のWHO分類での骨肉腫の病理組織型は、以下の亜型に分類されています。一つの腫瘍でもいくつかの亜型が混在することがあるため、小型の生検組織での正確な分類は困難とされています。そのため、完全切除された組織で病理組織型分類を再度評価することは一般的です。

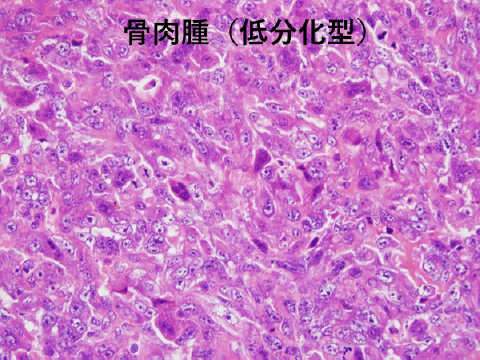

a.低分化型 Poorly differentiated

低分化型骨肉腫では、腫瘍細胞は小型細網様細胞から大型多形性の低分化肉腫様細胞まで退形成性間葉系細胞の形態を取り、様々な様相の類骨を形成します。骨溶解性病変を形成する非常に攻撃的な悪性腫瘍です。

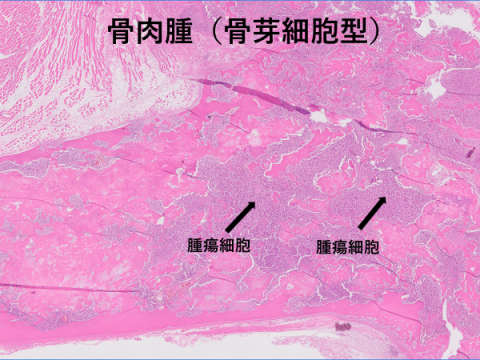

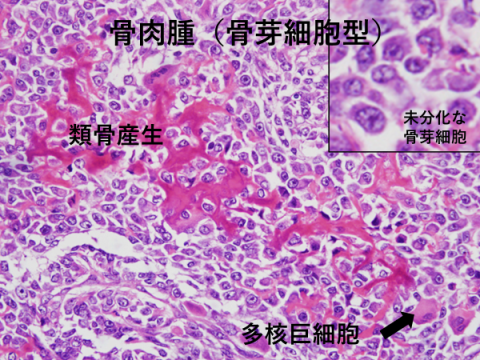

b.骨芽細胞型 Osteoblastic

骨内部から骨肉腫が発生し、それらは骨や骨髄を破壊しながら浸潤していきます。類円形、多角形~紡錘形の骨芽細胞由来腫瘍細胞は不規則に交錯しながらシート状に増殖し、所々で形や太さ、密度の不規則な類骨を産生します。同細胞は、未分化な形態を呈し、濃染性、しばしば偏心した核と様々な量の好塩基性細胞質を持っています。破骨細胞様の多核巨細胞もしばしば混在します。これらの腫瘍によって産生される骨基質の量に基づいて、さらに非産生型、中産生型、または産生型骨肉腫として細分類されます。

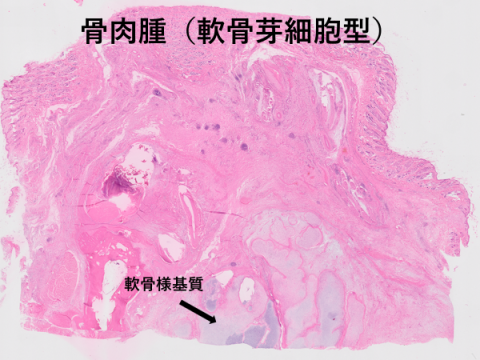

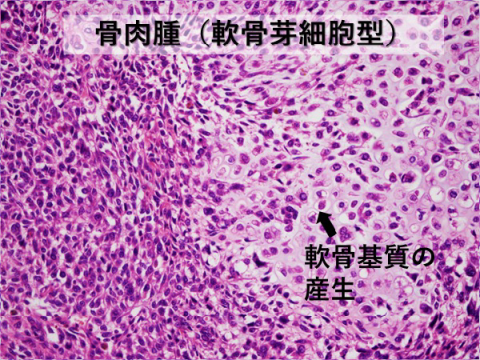

c.軟骨芽細胞型 Chondroblastic

軟骨芽細胞型骨肉腫では、腫瘍細胞の増殖と類骨の産生に加えて、軟骨組織の豊富な形成が特徴とされています。小型生検組織の検査は、軟骨肉腫との区別が困難な場合があります。小型生検組織で軟骨肉腫の診断がなされても、X検査で骨増生、骨破壊など骨肉腫を思わせる所見がある場合には軟骨芽細胞性骨肉腫を考慮するべきです。

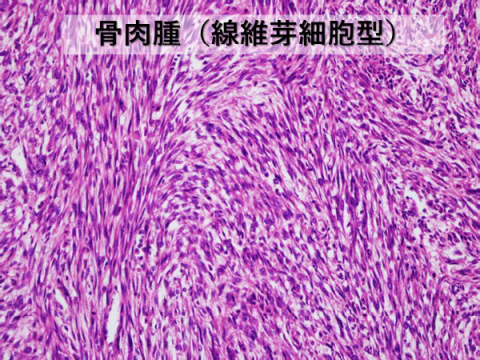

d.線維芽細胞型 Fibroblastic

線維芽細胞型骨肉腫の初期の病変では、線維肉腫に似た紡錘形細胞増殖が優勢であり、類骨形成の領域を見つけるのは難しいかもしれません。特に線維肉腫の場合は細胞外マトリックス内にコラーゲンが多く存在し、類骨に非常に似ていることがあるため、線維芽細胞型骨肉腫と線維肉腫の区別は困難な場合があります。犬では、この組織亜型の骨肉腫の予後は他の亜型よりも良好という報告がありました。

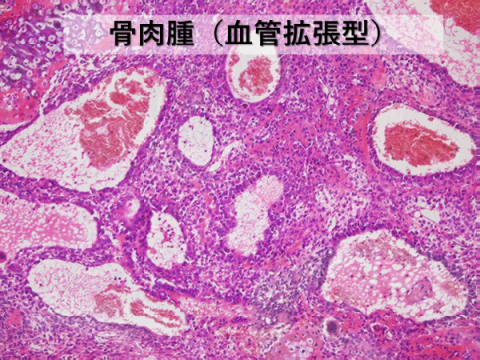

e.血管拡張型 Telangiectatic

毛細血管拡張型骨肉腫は、侵襲性の高い悪性腫瘍で、血管内皮ではなく骨芽細胞由来の腫瘍細胞が血液を容れる嚢胞状~網目状の空隙を形成しながら増殖します。類骨の産生は他の組織亜型と比べて乏しいです。また、血管肉腫との明確な区別には、血管内皮マーカーであるCD31抗体を用いた免疫染色が有効です。このタイプの骨肉腫は転移しやすく、転移先では原発巣と同様の病変を生じ、非常に致命的です。ヒトと犬では、この組織亜型の骨肉腫の予後は他の組織亜型よりも不良と報告されています。

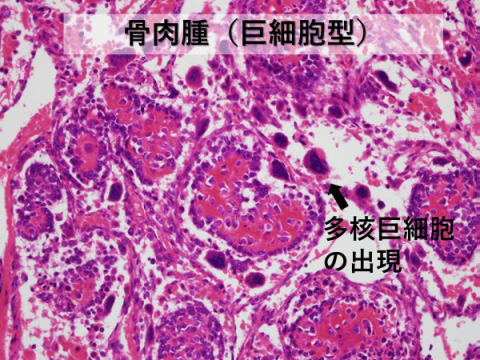

f.巨細胞型 Giant cell type

巨細胞型骨肉腫は、腫瘍性骨芽細胞の増殖と類骨の産生以外に、破骨細胞や多核巨細胞の豊富な出現が特徴とされています。破骨細胞や多核巨細胞が非常に豊富であるため、背景の腫瘍性骨芽細胞の存在が目立たなくなり、骨巨細胞腫 (Giant cell tumor of bone)との区別が困難な場合がありますが、骨肉腫の場合は単核腫瘍細胞の核異型、高い有糸分裂率は診断の根拠になります。

予後・治療法

骨肉腫は遠隔転移能が非常に高く、診断時に約1割の症例で既に遠隔転移が発見されていますが、不顕性であっても9割の症例は顕微鏡レベルでの遠隔転移を生じると言われています。転移は通常リンパ行性ではなく血行性に起こり、肺が最も一般的な転移先ですが、他の骨や臓器の転移も見られます。骨原発性骨肉腫のリンパ節転移は稀です。肺を含む遠隔転移を起こす場合があります。

近年では、病変部の外科切除と共に補助的に化学療法を加えることで生存期間の延長が認められています。中央生存期間は、無治療群と外科切除のみの場合が3.5~5か月以下で、外科切除と化学療法併用群が9か月と報告されています。ほとんどの患者の生存期間は一年以内です。一般に体軸骨格に発生する骨肉腫は、四肢に発生する骨肉腫に比べて、侵襲性が弱いといわれており、外科切除のみの場合、その中央生存期間は22週間という報告があります。また、顎の骨肉腫はその発生部位により予後が大きく異なります。特に口腔内の吻側寄りに発生したものであれば、外科的な完全切除により、他の部位に発生した骨肉腫よりもより良い予後であったと報告されています。

血清アルカリホスファターゼ(ALP)の上昇は、犬の体肢骨格の骨肉腫の予後不良因子です。術前の血清ALPの上昇は無再発期間および生存期間の短縮と関連付けられています。さらに、術後40日以内に、上昇していた血清ALPが正常に戻らない症例では、より早期に遠隔転移を起こす可能性があります。

臨床情報および一般概念

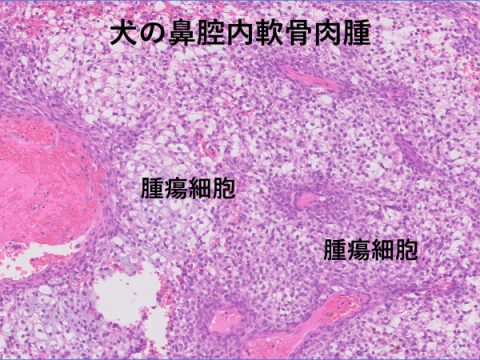

軟骨肉腫は軟骨に由来する悪性間葉系腫瘍で、軟骨および膠原線維間質を産生しますが、類骨は産生しません。腫瘍化した軟骨からの軟骨内骨化の過程で骨基質を産生することがありますが、通常、何らかの反応性または化生メカニズムによって発生します。一次性の軟骨肉腫は、骨髄腔(中央)または骨膜(周辺)から発生する可能性があり、骨髄内の起源がより一般的です。二次性の軟骨肉腫は、骨軟骨腫症から悪性化したという報告があります。

犬の軟骨肉腫は、骨肉腫の次に多く、骨原発腫瘍の中の約10%を占めています。ボクサー、ジャーマン・シェパード、ゴールデン・レトリバー、雑種犬などの中~大型犬(20-40kg)の扁平骨で好発しますが、他の犬種や他の部位で発生する可能性もあります。様々な年齢で発症しますが、犬での発生のピークは5.9~8.7歳です。ある文献の報告によると雌でリスクの上昇があると報告されていますが、他の研究では性差はありませんでした。猫の平均発症年齢は9.6歳で、雄でリスクの上昇があると報告されています。

犬の軟骨肉腫の発症部位について、最も発生しやすい場所は鼻腔、肋骨、骨盤などの扁平骨で、四肢の骨の中でも発症します。猫では、扁平骨と長骨どちらも発症し、特に肩甲骨と指骨に見られます。

肉眼的には、軟骨肉腫は硬結感があり、やや青みを帯びた半透明の硝子軟骨に似た様々大きさの小葉構造で構成されており、しばしば粘液変性や石灰沈着巣を伴っています。

細胞診

背景には鮮やかな赤紫~ピンク色に染色される軟骨基質が観察されます(写真左右:黒矢印)。腫瘍化した軟骨芽細胞は卵円形~類円形、時に紡錘形で、顆粒状の核クロマチン網工を示す中心性類円形核と好塩基性に染色される細胞質を有します(下図右)。腫瘍化した骨芽細胞と軟骨芽細胞は形態的に類似する形態を示すことがあり、軟骨肉腫においても細胞質内小空胞や好酸性顆粒が観察されることがあります。個々の細胞には核の大小不同などの異型性が観察されます。

細胞診の注意点

・細胞診では腫瘍化した軟骨芽細胞と骨芽細胞とを明確に区別することはできません。

・背景の軟骨基質は軟骨肉腫の細胞診における最大の特徴ですが、針生検では採取されてこないこともあります。

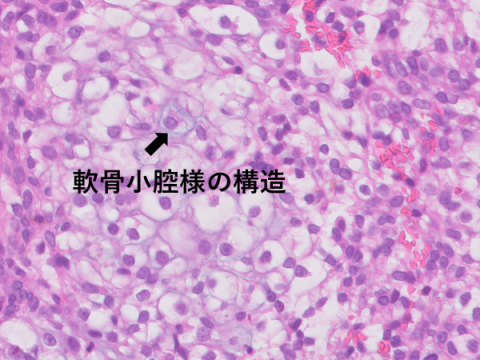

病理組織

軟骨肉腫では、短紡錘形から多角形の腫瘍細胞が充実シート状に増殖します。腫瘍細胞は不規則な類軟骨基質を産生し、軟骨小腔様の構造を形成します。軟骨内骨化はしばしば高分化型の軟骨肉腫に観察されますが、骨由来の腫瘍との区別が必要です。悪性の指標は1個以上の有糸分裂像、および周囲組織への浸潤性です。

予後・治療法

軟骨肉腫は骨肉腫に比べて、転移の頻度が低く、進行もゆるやかといわれています。肺が最も一般的な転移先ですが、腎臓、肝臓、心臓および他の骨のへ転移も見られます。副鼻腔の軟骨肉腫は他の部位の軟骨肉腫と比べて転移率が低いという報告があります。

臨床情報および一般概念

骨の多小葉性腫瘍は、過去色々な名称で呼ばれていましたが、名称による良性または悪性の可能性の混乱が生じることを避けるために、現在の動物腫瘍のWHO組織学的分類では骨の悪性腫瘍に分類されており、「骨の多小葉性腫瘍(Multilobular tumor of bone)」という名称に統一されました。多小葉性骨腫瘍は潜在悪性腫瘍で、一般的な悪性骨腫瘍(骨肉腫)と比べ比較的緩徐に成長しますが、周囲組織へ圧排性に増殖し、脳や眼球を圧迫することがあります。また、局所浸潤性を示し、時に悪性転化(骨肉腫・軟骨肉腫など)や転移 を起こすこともあります。悪性の基準として、腫瘍を構成する間葉系細胞の異常増殖、有糸分裂像の増加、小葉構築の消失や分化の喪失、壊死、出血、隣接組織への浸潤などが挙げられています。

この腫瘍は主に犬に発生しますが、ヒト、猫、フェレット、馬、モルモットにも報告されています。その好発部位は頭蓋骨、下顎骨、上顎骨であり、頬骨弓、肋骨、骨盤、硬口蓋、腋窩、陰茎骨での発症例も報告されています。

細胞診

細胞診では骨肉腫や軟骨肉腫,また時に反応性の骨増生と明確に判別することは困難です.

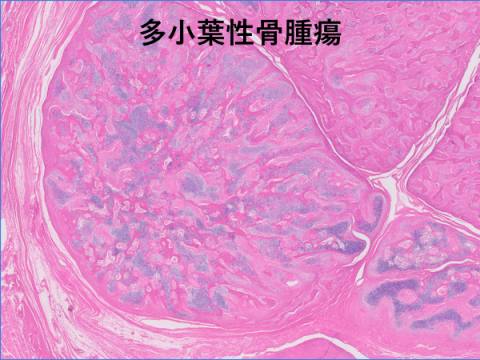

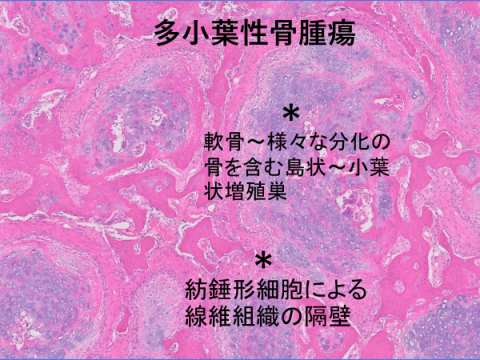

病理組織

多小葉性骨腫瘍の弱拡大像の組織学的特徴は、多小葉状構造を呈します。中~強拡大像では、軟骨および/または様々な分化の骨を含む島状~小葉状増殖巣を中心とし、紡錘形細胞による線維組織の隔壁によって区画されていることです。

予後・治療法

有効な治療は外科的切除のみですが、発生部位によっては完全な切除マージンを確保できないこともあります。切除マージンが狭い、あるいは不完全切除の場合、局所再発や悪性転化が起きる可能性があります。本腫瘍に罹患した犬の研究によると、治療後の再発率は47-58%で、局所再発までの期間の中央値は420-797日、転移までの期間の中央値は420-542日でした。転移率は20-58%で、肺に最もよく起こるとされています。

参考文献

・Tumor in domestic animals, 5th ed, John Wiley & Sons, inc, 2017.

・Pathology of domestic animals. Vol 1, 6th ed, Elsevier, 2016.

・Cowell and Tyler’s Diagnostic cytology and hematology of dog and cat, 5th ed., Valenciano AC and Cowell RL, 2020.

・Canine and Feline cytology: a color atlas and interpretation guide, 3rd ed., Raskin RE and Mayer DJ, 2016.

・小動物腫瘍臨床 Japanese Journal of Vetertinary Clinical Oncology No.10, 2011.